http://livedoor.4.blogimg.jp/gurigurimawasu/imgs/5/8/587654f4.gif

http://livedoor.4.blogimg.jp/gurigurimawasu/imgs/5/8/587654f4.gif| 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定 | |

|---|---|

| 通称・略称 | 日中漁業協定、中国との漁業協定 |

| 署名 | 1997年11月11日(東京) |

| 効力発生 | 2000年6月1日 |

| 条約番号 | 平成12年条約第2号 |

| 言語 | 日本語および中国語 |

| 主な内容 | 日本と中国の経済的排他水域に関する協定 |

| 条文リンク | 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定 (PDF) 外務省 |

日中漁業協定(にっちゅうぎょぎょうきょうてい)とは、日本と中華人民共和国の間で結ばれている漁業協定。

歴史的には、以下の3つに大別される。

『2000年新協定』は、1997年11月に調印し、2000年6月に発効した『漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定』である。

日中共同宣言以前の1955年、国交がない時代に、民間団体である日本側の「日中漁業協議会」と中国共産党政府の「中国漁業協会」との間で、「日本国の日中漁業協議会と中華人民共和国の中国漁業協会との黄海・東海の漁業に関する協定」が交わされた。適用水域は東シナ海および黄海であり、6つの漁区につき、日中双方の漁船最高隻数を規制し、相互救助義務などを規定した。

その後、主に日本側漁船による中国沿岸の漁場荒らしが問題となり、1965年に新たに協定が結ばれた。

1972年、日中の国交が回復し、日中共同宣言第9項では「貿易・海運・航空・漁業に関する協定の締結のための交渉の合意」が明記され、1975年に日中漁業協定が正式に締結された。適用水域は東シナ海および黄海であり、日中両国は同水域において、資源管理や操業秩序に関して、自国の船舶に対して実効的な措置を行う義務を負うと定められた。なお、違反船舶に対する扱いも1965年の協定と変わらず、当該船舶の旗国に対する通報にとどまるものであった。

1970年代後半より、中国との漁業バランスが変化していく[1]。

各国は漁業域や地域海洋資源を主張するようになる国際的な資源ナショナリズムが勃興、外国漁船の自国海域への進入を制限するようになる[2]。日本も自国周辺に漁業水域を設けることにし、1977年には漁業水域暫定措置法で日本の基線から200海里の範囲の水域に漁業に関する日本の管轄権を設定。外国漁船による漁獲を取り締まる権限を設けた。なお、同法は日本海の一部および東シナ海に関してはその適用を除外。これは、日中・日韓の協定に基づく資源管理が比較的円滑に行われていたことに配慮したものであった。

1997年に、日中漁業協定(新協定)が締結。対象範囲は東シナ海で、黄海および特定漁区は含まれない。これは、中国と大韓民国が排他的経済水域を主張した結果、黄海に日本の入る余地がなくなったためで、日本にとって黄海および特定漁区は漁業範囲としては消滅した。

以下、内容を記す。

日本の領土であるが、中国が領有権を主張している尖閣諸島の北方に関しては、「暫定措置水域」の設置で妥協された。

2000年2月、日中両国の閣僚協議によって、同水域を「中間水域」と定め、妥協された。

http://livedoor.4.blogimg.jp/gurigurimawasu/imgs/5/8/587654f4.gif

http://livedoor.4.blogimg.jp/gurigurimawasu/imgs/5/8/587654f4.gif

慶應義塾大学法学部法律学科,2004年度の国際法Ⅰにおいて発表した原稿。情報が古く,また今見れば不適当な解釈もあるがそのまま掲載する。プレゼンテーション用ファイルもあわせて参照されたい。

2010年12月,K氏のご指摘を受けて新協定の記述を一部修正した。

日本は太平洋に浮かぶ島々から構成されており,日本人は古くから海洋に親しみ海の恵みを存分に享受する生活を営んできた。明治維新以降,日本がいわゆる「国際社会」に参入し,近代国際法の枠組みに組み入れられてからも,こうした性向は変わらなかった。国際法の中で伝統的に培われてきた「海洋の自由」を日本は積極的に利用し,航行や漁業活動を行ってきた。こうした日本にとって,広い公海と狭い領海という伝統的な国際法のレジームは国益に適うものであった。しかし,第二次世界大戦後に急速に発展した新しい海洋法上の思想および実行によって,こうした伝統的な海洋の自由は徐々にその範囲を狭められ,修正を強いられてきた。1973年から82年にかけておこなわれた第三次国際連合海洋法会議で採択された「海洋法に関する国際連合条約」は,新しい海洋法の発展の方向を決定的にするものであった。「広い公海と狭い領海」の原則はもはや妥当せず,かつて公海とされていた海域の多くの部分が沿岸国の排他的経済水域として分割されることとなった。こうした国際情勢全体の激しいうねりの中で,日本の海洋政策は困難な舵取りを迫られた。

本稿では,わが日本と中華人民共和国の間の漁業協定について扱う。わが国と中国は,東シナ海(東海)を挟んで向かい合う位置関係にある。東シナ海は豊かな漁場であり,古来,日中双方の漁師たちがここで盛んに漁業を営んできた。第二次世界大戦後,海洋資源の開発および保全というテーマが国家の重大な関心事として浮上してくるにつれ,東シナ海における漁業のあり方という問題も否応なく日中両国家を巻き込んだ形で論じられていった。1955年協定,1965年協定,1975年協定,2000年協定と,日中両国は黄海および東シナ海をめぐって幾度となく協定を交わしてきた。これらの協定の内容は,先ほど述べた国際的な海洋法規範の変動,そして両国における漁業の実情を忠実に反映したものとなっている。そうした意味で,この日中漁業協定という問題は,国際的な海洋法制度のあり方に通ずると同時に,わが国の漁業政策のあり方にも通じるものである。

以下では第二次世界大戦後の日中漁業について論ずる。むろん第二次世界大戦前に漁業問題がなかったわけではないが,近代国際法の土俵に乗って論ずることができるのはやはり第二次世界大戦以後のことだからである。終戦から今に至るまでのおよそ60年の期間は,日中漁業関係に関しては,おおむね次の三つの区間に分けて考えることができる。

「日中共同宣言以前」とは,第二次世界大戦に始まり,1972年9月29日の共同宣言に至るまでの期間を指す。この間,日本は台北の国民党政府を中国唯一の正統な政府として承認し,北京の共産党政府とは正式な外交関係を有さなかった。しかし,政治的立場とは無関係に現実は進展していく。国交のない中でも両国間での漁業紛争は生じうる。この時代はそうした状況下でいかにして漁業秩序を形成していくが問われた時期であった。

「旧協定時代」とは,日中間の国交が回復された後,1975年に両国間で締結された日中漁業協定に基づく体制の中で漁業が営まれた期間である。公海自由の原則を下敷きにした上で,保護区域を設けて水産資源の保全を図っているのがこの体制の特徴である。

「新協定時代」とは,国際海洋法秩序上の思想および実行の激しい変化の中で旧協定システムが矛盾をさらけだし,日中間の新たな水産資源利用レジームが求められた結果,1997年に締結され2000年に発効した新協定に基づき漁業が営まれるようになった期間である。排他的経済水域という新しい国際海洋法上の制度を前提とした上に水産資源利用管理の仕組みを構築しているのが特徴である。現在はこの時代に含まれる。以上,本稿では,この時代分割に即して説明を進めていく。

本章では日中共同宣言以前における日中漁業関係について説明する。

第二次世界大戦中は共同して抗日戦争にあたっていた中国国民党と同共産党であるが,1945年8月に第二次世界大戦が終了すると同時に,戦後新中国の覇権をめぐって両者の間で緊張をはらんだ政治的対立が見られるようになった。アメリカの仲介により一時は協調路線をとるものの(双十協定),両者の不和は宥めがたく, 1946年7月には全面的な内戦に突入した。当初は国民党が優位に立つものの,国民党内部の政治腐敗や経済政策の失敗によって民心は次第に共産党支持に傾いた。1949年4月には国民党の本拠地であった南京が陥落し,同年10月には毛沢東が北京で中華人民共和国の成立を宣言,そして同年12月に国民政府は福建省から台湾に脱出,内戦は終結した。

こうした状況の中で,日本は蒋介石率いる国民党政府を中国唯一の正統な政府として承認していた。これは当時の国際的な傾向,特に西側諸国のそれに合致したものであった。国際連合における中国の議席は,1971年まで国民党中国すなわち台湾がその座を占めていた。国民党と共産党は互いに相容れない主張を展開していたため,一方と国交を結ぶものは必然的に他方との国交断絶を強いられることとなった。したがって日本は北京共産党政府との間に国交を持たなかった。戦後まもなくのことでもあり,それで特に不自由も生じなかったのである。

こうした日本外交の転換点となったのが,1950年6月25日1950年6月から1953年7月27日にかけ,共産党中国やソ連に支援された北朝鮮と,米軍を中心とする国連軍に支援された韓国との間で戦われた,朝鮮戦争(韓国名:韓戦争)であった。

この戦争の際,日本は直接に軍を動員することこそなかったものの,国連軍の兵站基地となることで,経済的な復興を果たした。いわゆる朝鮮特需である。間接的に国連軍側に立つことで,北朝鮮を支援する共産党政府とは敵対することとなった。その影響を受け,50年から53年にかけて東シナ海上の公海において日本の漁船・漁民が共産党政府によって拿捕されるという事件が相次いだ。4年間で拿捕された漁船の数はおよそ600隻,漁民はおよそ1900名にのぼる。共産党政府の口実は「東シナ海は中国の領海である」といったものであったが,これは国際的に認められた事実とは言えず,また従来の中国の主張および慣行とも異なるものであった。敵対する日本への牽制行為であったことは明白である。この事件を契機に,日本は中国との間に漁業に関する何らかの法制度・秩序形成が必要であるとの認識を強く抱くようになった。

とはいえ,国交のない中では,正式な条約・行政協定が結べようはずもない。そこで日中両政府は苦肉の策をとった。日中各々を代表する民間団体同士が締結する民間協定という形で,国家間の取極を代替することにしたのである。日本側からは「日中漁業協議会」が,共産党政府からは「中国漁業協会」が,それぞれ派遣された。これらの民間団体は,事実上政府の意向を受けて活動する操り人形にすぎないものであったが,後には連名で日米安保条約を非難するコミュニケ(1969.12.22)を出すなど,一定の独立性を有するに至った。

日中漁業協議会と中国漁業協会の数度にわたる審議を経て締結されたのが1955年の「日本国の日中漁業協議会と中華人民共和国の中国漁業協会との黄海・東海の漁業に関する協定」である。同協定は前文および全11条からなる協定本文と4つの附属書から構成される。まず前文では「平等互恵・平和共存・漁業資源保護・漁船操業中の紛争回避」を目的として掲げる。次に協定本文では,①適用水域を東シナ海・黄海と定め,②6つの漁区につき,底引き網漁業に携わる日中双方の漁船の最高隻数を規制し,③事故・災害・急病の際の相互救助義務や寄港に関して規定した。また,協定の実施に関しては,漁船の所属する漁協が責任をもっておこなうこととした。④前述の底引き網規定に関する相手国側船舶の違反を発見した場合には,相手国漁協に通報し,漁協はその後の処分結果を発見側漁協に通知する。4つの附属書はそれぞれ,①漁区の位置や漁船隻数に関する規定,②漁船の操業秩序維持に関する規定,③事故による寄港および海難救助後の処理方法に関する規定,④情報交換および技術交流に関する規定を定めている。協定第9条は「双方漁協はそれぞれ自国政府に対し,日中漁業問題の解決について速やかに会談を行い,日中両国の間に漁業協定を締結するよう促すことに努めるものとする。」と延べ,将来の国家間協定に向けて含みを持たせている。

55年協定の有効期間は1年とされたが,その後何度も更新を重ねた。その間に主な問題となったのは,主に日本側漁船による中国沿岸の漁場荒らしと事故の際の緊急避難である。まず前者についてであるが,当時の日本漁船団は,未成熟な中国漁業に対する自らの圧倒的優位を強みに,中国沿岸で盛んに漁業を営んでいた。そのため中国側漁民との衝突が絶えず,漁具や漁船の破損,乱獲による資源枯渇などが中国の大きな関心事となっていた。これを受けて中国漁業協会は日中漁業協議会に対して何通もの抗議電報を送っている。次に緊急避難についてであるが,避難のため開放する漁港や避難の要件に関して日中両国ともに及び腰であった。というのも,緊急避難に偽装して水揚げをおこなう漁船への警戒があったからである。これらの問題に関して両国漁協は何度も協議を重ね,55年協定の更新時に細かい条文修正をおこなってきたが,ついに1965年に同協定を一部変更した新協定を締結することになった。これが65年新協定である。

65年協定は,内容的にはほぼ55年協定を踏襲している。ただし,上に述べた2つの問題点に関して条文上の変更がなされている点で異なる。65年協定では,漁業資源の保護のため網目規制および幼魚漁獲制限に関する条項が設けられたほか,新たに幼魚の保護に関する附属書が設けられた。このため附属書は全5部構成となった。また,55年協定における第三附属書「事故による寄港および海難救助後の処理方法に関する規定」に詳細な見直しがおこなわれた。

朝鮮戦争当時,共産党政府が台湾への軍事侵攻を計画していたことに対し,米国をはじめとする国連軍が武力をもってこれを阻止した。それ以来,米国は国際社会において台湾の国民党政府を支持し続け,共産党政府との関係は冷え切っていた。しかし1970年代に台湾をめぐる国際関係は大きな転換をとげた。イデオロギー面やインドシナ半島における利害をめぐってソ連と共産党中国の対立が激化していたことを看取した米国が,東側陣営の切り崩しを狙って中華人民共和国へ接近したのである。台湾国民政府が中国を代表する政権として国連に加盟していることに批判が高まり,71年ついに国連総会は,中華人民共和国の代表権を承認し,台湾は国連の議席をうしなった。これをうけて72年ニクソン大統領は中国を公式訪問,つづいて日本が同年,中華人民共和国と国交を回復した。79年にはアメリカも正式に中華人民共和国と国交をむすび,台湾との外交関係を断絶した。

日中国交回復を実現した日中共同宣言は,前文および9つの項目から構成されている。その第9項は,「貿易・海運・航空・漁業に関する協定の締結のための交渉の合意」であった。これを受け,日中間で正式な国家間漁業協定を結ぶための交渉が開始された。こうして作られたのが1975年の日中漁業協定(75年協定,旧協定)である。

75年協定は前文,全8条からなる協定本文,そして2つの附属書から構成される。前文では黄海・東海の漁業資源の保存・合理的利用および操業秩序の維持をうたう。本文では,協定の適用される水域は東シナ海および黄海とされ,日中両国は同水域において資源管理や操業秩序に関して自国の船舶に対して実効的な措置をおこなう義務を負うと定める。違反船舶に対する扱いも65年協定と変わらず,当該船舶の旗国に対する通報にとどまる。最大の変化としては,協定第6条において日中漁業共同委員会が設けられたことが挙げられよう。同委員会は毎年1回,北京又は東京で交互に会合するものとされ,協定の実施状況に関する検討や,付属書の修正,漁業に関する情報交換をおこなうものとされている。附属書は数こそ減ったものの,65年協定における5つの附属書の内容を統合したものとなっている。

さて,75年協定における漁業資源の利用保存制度であるが,65年協定と基本的には変わらない。中国沿岸部よりに6つの漁区が設けられ,そこでの底引き網・まき網漁業について船舶の隻数や網目に関して制限が設けられている。これは以前から懸念されていた日本側漁船の中国沿岸における乱獲,およびそれに伴う資源枯渇を意識したものであり,当時の日本漁業の中国漁業に対する圧倒的な優勢を前提としたものであった。

さて,ここで天然資源をめぐる国際社会の流れにも目を向けておく必要がある。

第二次世界大戦後の第三世界における植民地解放の潮流に棹差すようにして,1960年代から徐々に資源ナショナリズムの思想が力を得てきた。

国際石油資本の資源への支配に対抗して生産者同盟であるOPEC(石油輸出国機構)が結成されたのは,1960年のことであった。ついで,資源に対する主権は資源保有国にあるという原則が,62年の国連総会における「天然資源に対する恒久主権の権利の宣言」で確認された。さらに1970年代にはいると,70年9月にリビアが石油公示価格の引き上げをおこない,資源ナショナリズムの高まりを示した。ついで73年10月には,アラブ産油国が,原油の禁輸措置を武器として原油価格の大幅引き上げに成功した。こうした中で,アルジェリアが資源と開発問題を討議するための国連総会の開催を要請,74年5月に第6回国連資源特別総会が開催され,「新国際経済秩序樹立に関する宣言」および「行動計画」が採択された。「新国際経済秩序」に含まれる思想及び概念は多岐にわたるが,その中で「天然資源と経済活動に対する恒久主権」が掲げられたことに注意する必要がある。ここでいう天然資源の中には水産資源も含まれている。これと並行ないし関連する形で,1945年のトルーマン宣言に端を発する,排他的経済水域および大陸棚の思想が,国際的に広く支持を得るようになっていった。

日本は当初,こうした流れに対して批判的であった。前述のように,日本は海洋大国であり,「広い公海と狭い領海」という伝統的な海洋法のレジームから多大な恩恵を受けていたからである。海洋資源に対して沿岸国の権利を拡張していくことは,日本の国益に反するものと考えられた。しかし,こうした主張もやがて撤回せざるをえなくなってきた。日本が他国に対して海洋の自由を主張するには,まず自らがそれを実践しなければならない。しかし,当時,ソ連漁船団が日本近海に頻繁に出没し,資源の適正管理を無視した乱獲をおこなうことが社会問題として看過しえなくなってきたのである。ソ連も日本と同様に遠洋漁業を盛んにおこなう漁業大国であったが,資源ナショナリズムに目覚めた各国が自国沿岸周辺海域への外国漁船の入会を禁止したため,活路を日本近海に見出したのであった。そこで日本としても従来の立場を180度転換し,自国周辺に漁業水域を設けることとなった。1977年に制定された漁業水域暫定措置法がそれである。同法は日本の基線から200海里の範囲の水域に漁業に関する日本の管轄権を設定し,外国漁船による漁獲を取り締まる権限を設けた。

ただし,同法は日本海の一部および東シナ海に関してはその適用を除外している。これは,既存の日中・日韓の二国間協定に基づく資源管理が比較的円滑におこなわれていたことに配慮したものである。この時点では,まだ中韓ともに200海里水域を主張していなかった。もし日本が中韓に対し200海里水域を主張すれば,この二国との間で紛争を招きかねないという懸念があったのである。

さて,75年協定が日本漁業の優勢を前提としてデザインされたものであることは既に述べた。しかし皮肉なことに,70年代後半からこうした日中間の漁業バランスが急速に崩れていく。中国の漁業が急速に成長していくと同時に,日本の漁業が国際的競争力を失って衰退いくのである。

まず中国から見てみよう。毛沢東を積極的に支持し文化大革命推進の中心人物であった林彪が1971年に航空機事故で死亡すると,文化大革命中に失脚させられていた鄧小平が政権に復帰し,周恩来と組んで経済建設重視の国策を打ち立てた。その後,1976年の天安門事件など紆余曲折は辿るものの,改革開放路線は着実に進み,中国経済は混乱から抜け出していった。これが漁業に及ぼした影響は主に以下の3点にまとめることができる。

第一に,戸籍制度の緩和である。従来,中国の戸籍制度は地域間での人口の移動を厳しく制限するものであり,人材の交流や労働資源の最適配分の妨げとなっていた。改革開放路線に伴い,こうした移動制限が緩和され,農村部の余剰人口が都市や港湾に流入するようになった。このことが契機となって,中国の漁業人口は格段に増えた。

第二に,生産請負制の導入である。1949年以来,中国では社会主義国家建設の理想の下に,互助組,初級合作社,高級合作社といった生産の集団化がおこなわれた。更にそれを発展させ,一種の生活共同体としたのが人民公社である。人民公社は,工・農・商・学・兵が結合した「政社合一」体とされ,農業生産以外にも,行政,経済,学校などの教育機関,軍事,医療などの部門もあわせもつものとされた。ところがこの体制は個人の生産インセンティブを著しく阻害するものであったため,1978年から各人が自らの責任において生産することを可能にする生産請負制が導入された。また1982年の憲法改正により,人民公社は事実上その活動を停止した。このため,中国の生産効率は飛躍的に拡大した。

第三に,装備の近代化である。中国の漁業は伝統的に,個人又は家族を単位とする零細業者による小型船を用いた沿岸漁業が主流であった。しかし,中国経済全体が飛躍的に発展するのにあわせ,漁船や漁具といった装備に高度な技術や資金を投入することが可能になり,漁業全体の近代化が推し進められた。沿岸の漁業資源が枯渇してきたこともあり,中国漁民は沖合へ,そして遠洋漁業へとその活動範囲を広げていった。

以上のような要因により,中国漁業の生産力は1970年代後半から急激に拡大していく。1989年には,世界の二大漁業大国であった日本および旧ソ連を抜き,生産量世界一に躍り出た。この状況は今なお継続中である。

それとは対照的に,日本の漁業界は70年代後半を境に衰退していく。この原因としては以下の3点を挙げることができる。

第一に,円高の進行である。第二次世界大戦後,日本は米国のドル高政策の恩恵を最大限に享受し,原料輸入・加工産品輸出型の産業構造を形成してきた。しかし米国はベトナム戦争(1954-75)などで対内・対外債務を膨れ上がらせ,1985年には対外債務が対外債権を上回る純債務国に転落した。こうした中で米国はドル高政策を維持できなくなり,1975年には1ドル307円であった為替レートが,そのわずか3年後には1ドル175円と2倍近い値上がりを見せた。この流れは1985年のプラザ合意によりさらに加速され,日本のバブル経済の影響もあり,1995年には史上最高値の1ドル79円を記録するに至る。この円高は,日本の対外的な生産コストを引き上げることにつながり,日本産品の国際的競争力を失わせた。漁業もこの例外とはならず,水産品缶詰の輸出などで外貨を稼いでいたマルハ(旧大洋漁業)が水産企業から総合食品メーカへと転進していった事実はこうした流れを象徴するものであった。

第二に,漁業従事者が高齢化したことである。高度成長期を経て生活が豊かになるにつれ,漁村の若者は安定した生活や年功賃金の魅力に引かれて都市部を目指し,サラリーマンとなった。生産が天候に左右される上に労働条件の厳しい漁業は次代の担い手を得ることができず,高齢化していった。やや新しい資料になってしまうが,平成三年において,漁業従事者全体に対して60歳以上の高齢者が占める割合は25%,平成13年では38%に達する。労働者の三人に一人以上が60歳以上という産業構造も異常であるが,高齢化のスピードにも注目する必要がある。10年間に10ポイント以上上昇している。これは若年労働者がほとんど流入せず,業界内での人口ピラミッドがそのまま上方へシフトした結果であることを示している。

第三に,前述した国際的な資源管理強化の流れの中で,各国が自国周辺から外国漁船を締め出し,日本の得意とした遠洋漁業が次々と不可能になっていったことである。

以上のことを背景に,日本の漁業は徐々にその国際競争力を失い,転落していった。このことを端的に示すのが日本の水産物輸入額の推移である。70年後半を境に急激に伸びていることがグラフから見て取れる。これは,日本国民の嗜好が高級魚好みになり,鯖や鰯といった近海魚よりもマグロのような遠洋魚を好むようになったこと,また開きウナギやむきエビのように加工済み輸入食品の需要が増えたことなどももちろん影響している。しかし,その根底には日本漁業の衰退があることは否定できない。

また,この時期の重要な出来事として,国連海洋法条約の採択が挙げられる。1973年から82年まで,およそ9年という長期間にわたる第三次国連海洋法会議で,まがりなりにも各国間の利害調整が完了し,その結晶として国連海洋法条約が採択された。同条約では,前述の資源ナショナリズムおよび経済水域の思想を受けて,その第五部において排他的経済水域に関する規定が設けられた。これにより沿岸国は自国の基線から最長200海里の水域において開発と管理に関する主権的権利 (sovereign right) を行使することが成文によって「合法的に」認められた。日本は同条約に1996年に加入し,同年の閣議了解および「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」によって,77年法上の漁業暫定措置水域を排他的経済水域に格上げすると共に,保留されていた日本海および東シナ海に対しても排他的経済水域を主張することとした。

以上のような状況の変化を踏まえ,1997年に日中間で締結されたのが日中漁業協定(新協定)である。新協定は前文,全14条からなる本文,そして2つの附属書から構成され,形式的には55年協定以来の伝統に近いものがある。しかしその内実は大きく異なるものである。新協定は旧協定を置き換えるものであり,新協定が発効すると同時に旧協定は失効した。新協定の有効期間は発効後5年間であり,以後は締約国のいずれか一方の通告により,通告後6ヶ月を経て失効すると定められている。締結時から発効まで2年以上も要しているのは,尖閣諸島問題が絡んでいるからである。この問題については後述する。

新協定の概要についてであるが,まずこの協定の対象範囲は東シナ海である。旧協定と比較して,黄海が消滅したことに気づく。これは,中国と韓国がともに排他的経済水域を主張した結果,黄海は両国の排他的経済水域に覆われることとなってしまい,日本の入る余地がなくなったからである。また,旧協定に定められていた特定漁区も,中国の排他的経済水域に飲み込まれたため消滅した。

両国は東シナ海において,相手国の漁船が自国の排他的経済水域に相互入会して操業することを認める(§2-1)。ただし,相手国排他的経済水域内で操業をおこなうには,相手国当局の発行する許可証を得なければならない(§2-2)。また,相手国の定める漁獲量や操業条件に従わなければならない(§2-3)。両国は自国の排他的経済水域内においける相手国の操業条件を決定できる(§4)。ただし,この操業条件の決定に際しては,日中漁業共同委員会における協議内容を尊重する(§11)。実際の実施状況を見る限りでは,ほぼ委員会での協議内容がそのまま使用されているようである。両国は,自国の漁船が相手国排他的経済水域内において,相手国の定める法令その他の条件に従うよう確保する義務を負う(§4)。とはいえ,旧協定で定められていたような旗国主義とは異なり,沿岸国は自国排他的経済水域内において拿捕を含む必要な措置を取ることができる(§4,5)。これは国連海洋法条約第73条を参照するものと考えることができる。

日中両国がその領有権をめぐって争っている尖閣諸島周辺に関しては

。暫定措置水域内では,いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ,各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する(§7)。同水域における操業条件は日中共同漁業委員会が決定する。同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は,その漁船・漁民の注意を喚起すると共に,相手国に対して通報することができる(§7-3)。

。暫定措置水域内では,いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ,各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する(§7)。同水域における操業条件は日中共同漁業委員会が決定する。同水域において相手国漁船の違反を発見した場合は,その漁船・漁民の注意を喚起すると共に,相手国に対して通報することができる(§7-3)。

前述した,新協定の発効が遅れた原因とは,この暫定措置水域北側にある水域の扱いを巡って議論が紛糾したことである。この水域については協定内に定めがないのだが,肥沃な漁場であること,また日中韓三国の利害が対立する位置にあることなどから,その処理は困難を極めた。結局,2000年2月に日中両国の閣僚協議によって,同水域を「中間水域」と定め,暫定措置水域と同様の制度の下におくこととし,妥協的な解決をはかった。

実施状況を見ると,相互主義に基づき両国に平等な資源管理がなされていることがわかる。たとえば相手国排他的経済水域における総漁獲量制限については,2000年には日本側70,800t・中国側70,00t,2001年には日本側70,300t・中国側73,000tとなっている。

発効間もない新協定ではあるが,既に以下のような問題があらわになってきている。

まず第一に,実効性の問題である。200海里の排他的経済水域を前提とした制度設計をしたことにより,水産庁の管理すべき水域は飛躍的に拡大したが,その面積拡大に比例して不法操業船の取り締まりも困難になった。統計上,目に見える犯罪件数の増大は見られないが,これは犯罪総数ではなく検挙数であることに注意する必要がある。影に隠れた不法操業は後を絶たず,地元漁民との衝突を起こし続けている。各国が自国船舶に対する指導・教育を強化すると共に,取り締まり能力の増大をおこなう必要があろう。水産庁は新協定の解説パンフレットを中国漁船に配布する,取締船や取締航空機を配備するといった施策をおこなっている。

第二に,日中共同漁業委員会の定める総漁獲量制限方式では,資源管理保全という点で十分ではないことが明らかになった。漁獲枠内で,どの魚種をどれだけ漁獲するかは相手国の裁量に委ねられてしまうからだ。魚種別・漁業方法別の漁獲制限を導入しなければ,実効的な資源管理は望めない。

第三に,日韓漁業協定との抵触が挙げられる。妥協的かつなし崩し的に設定された中間水域であったが,これは日韓漁業水域に定められた暫定水域と範囲が一部重なっている。このためその重複水域においては制度が複雑なものとなってしまっている。これについては改めて日中韓三国で協議する必要があろう。

日本漁業が衰退していく現在,日本にとって中国の排他的経済水域内で操業することの需要はさほど大きいものではない。他方,日本沿岸での水産資源状況は悪化していく一方である。こうした状況を鑑みて,日本は中国漁船に許容する総漁獲量を段階的に引き下げていく方針を打ち出している。2001年には1252隻・73,000tまで許容していたが,2003年には961隻・54,533tまで枠を縮小した。この方針は今後も継続していく予定である。また同時に,資源保護のためには前述の魚種別・漁業方法別の漁獲制限をおこなっていく必要があろう。

日本周辺水域は豊富な漁場であるとともに,日中韓,そして台湾という3カ国1地域の漁船が激しく利害対立する場でもある。こうした中で,日中・日韓といった二国間協定で漁業制度を確立していくことにはおのずから無理が生ずる。先述の,日中中間水域と日韓暫定水域の重複はそのよい例である。今後,水産資源を有効に保存し活用していくためには,従来型の二国間協定ではなく,多数国間での水産資源管理の枠組みを設立していかなければならない。

河野太郎 ブログ 2012年08月27日 21:20|外交問題

最近の尖閣諸島問題をめぐって、孫崎享著の「日本の国境問題 尖閣・竹島・北方領土 (ちくま新書 905)」や東郷和彦・保阪正康共著「日本の領土問題 北方四島、竹島、尖閣諸島 (角川oneテーマ21)」などに、「ごまめの歯ぎしり」から引用されているので、それを下に再掲します。

リンク切れは新しいものに更新してあります。

------------------------------

日中漁業協定

2010年09月28日 22:45

日中漁業協定は、2000年6月1日に発効した。

日中漁業協定のわかりやすい水域図は、たとえば下記参照。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/pdf/120413_1-02.pdf

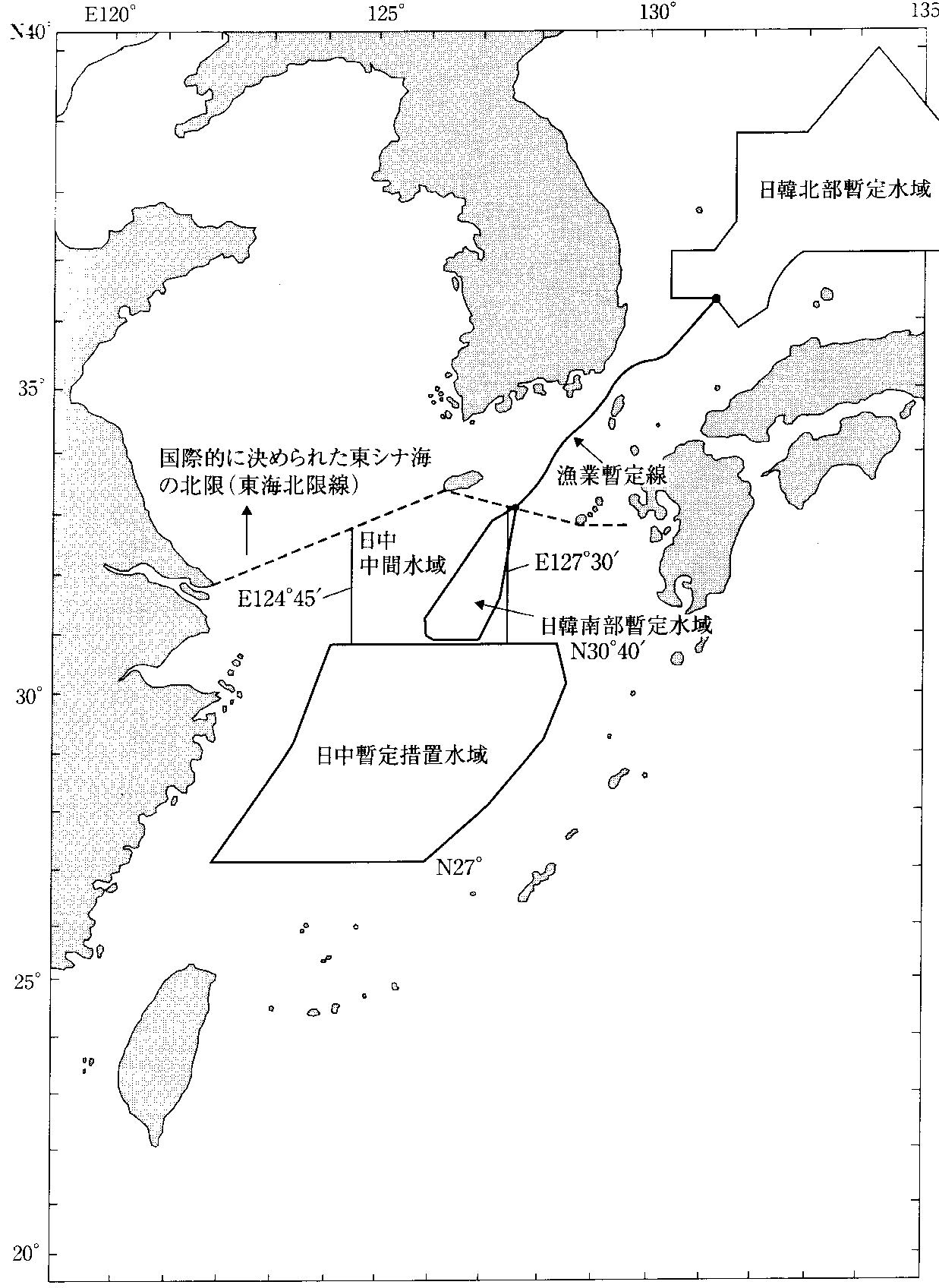

この協定によると、済州島の南あたりから北緯30度40分までと東経124度45分から東経127度30分の間を中間水域とし、この水域では相手側の許可なしに日中双方の漁船が操業をすることができる。

北緯30度40分から北緯27度までの間では、排他的経済水域及び大陸棚の境界画定までの間、暫定的に日中両国共同で海洋生物資源の量的管理を行う。この海域では、自国漁船に対して取締りを行い、相手国漁船の違反等に関しては外交ルートで注意喚起を行う。

北緯27度以南は、新たな規制措置を導入しない。現実的には自国の漁船を取締り、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行う。(尖閣諸島はこの水域に入る)

尖閣諸島より北に当たる暫定措置水域では、中国側が出している操業許可証がおよそ18000隻。このすべてが同時に漁をするわけではないが、ものすごい数の中国漁船がこの水域で操業している。

それに対して、この水域で操業する日本船は、巻き網船が十隻程度といわれる。

この水域で中国側の許可なく操業している中国船を水産庁または海上保安庁の巡視船が発見すると、違反船の写真を撮り、外交ルートで中国に注意喚起する。

尖閣諸島を含む北緯27度以南の水域では、お互いが自国の漁船だけを取り締まる。中国船はかわはぎを狙って数百隻がこの水域で漁をするが、日本は11月頃のカツオ漁の船が中心で数も少ない。

海上保安庁は、尖閣諸島周辺の領海をパトロールし、領海内で操業している中国船は、違法行為なので退去させる。操業していない中国漁船については無害通行権があり、領海外に出るまで見守る。

今年は昨年より領海内を通行する中国船の数は多く、数十隻から百数十隻に上るとみられる。

現在でも尖閣諸島の領海内で複数の海上保安庁の船がパトロールをしており、領海の周りを中国の監視船が徘徊している。領海の外を中国の監視船がパトロールするのは漁業協定に違反しているわけではないが、これまでそういう行動はなかった。

これまでのように外国船の領海への侵入を防ぐことによる尖閣諸島への主権の行使を続けるのか、もっと具体的な主権の行使を行うのか(中国はこれまで以上に反発し更なる報復に出るだろうが)、日本の最初の決断だ。

強い言葉や感情に流されず、現実的にどのような状況を日本がこの地域につくりたいのか、その力があるか、まず、それをきちんと議論したい。